L'antropologia (termine composto col prefisso antropo-, dal greco άνθρωπος ànthropos = "uomo" più il suffisso -logia, dal greco λόγος, lògos = "parola, discorso"), nata come disciplina interna alla biologia, studia l'uomo sotto diversi punti di vista: sociale, culturale, morfologico, psico-evolutivo, artistico-espressivo, filosofico-religioso ed in genere dei suoi comportamenti all'interno di una società.

Nella contemporaneità, dal punto di vista accademico, l'antropologia è suddivisa, nella tradizione di studi italiana, in due aree principali:

l'antropologia fisica (o "antropologia biologica"), che studia l'evoluzione e le caratteristiche fisiche degli esseri umani, la genetica delle popolazioni e le basi biologiche dei comportamenti della specie umana e dei suoi parenti più stretti, le grandi scimmie (primatologia);

le discipline demo-etnoantropologiche, che si occupano degli aspetti socio-culturali ecc. (ad esempio le reti di relazioni sociali, i comportamenti, usi e costumi, gli schemi di parentela, le leggi e istituzioni politiche, le ideologie, religioni e credenze, gli schemi di comportamento, i modi di produzione e consumo o scambio dei beni, i meccanismi percettivi, le relazioni di potere). Grande importanza ha per tale area di studi la ricerca etnografica, spesso considerata come base imprescindibile per riflessioni teoriche ed eventuali comparazioni.

Generalmente quando viene utilizzato il termine antropologia senza specificazioni ci si riferisce a questo secondo gruppo.

Le definizioni "antropologia culturale", di derivazione statunitense, "antropologia sociale", di provenienza britannica, ed "etnologia", di scuola francese, vengono spesso utilizzate per riferirsi genericamente al campo di studi delle scienze antropologiche o etnoantropologiche. L'utilizzo di queste etichette comporta diverse letture teoriche dell'antropologia, che possono essere in linea di massima messe in relazione con le diverse tradizioni di studi. Tuttavia vi è ampio consenso nella contemporaneità nell'individuare un'unità epistemologica di fondo del campo disciplinare.

In Italia si tende quindi a preferire la dizione "scienze (o discipline) etnoantropologiche" per evitare le implicazioni teoriche della scelta tra etnologia e antropologia sociale e culturale. In accordo con tale tendenza la voce enciclopedica di riferimento per tale campo di studi è Scienze etnoantropologiche, ed in essa viene trattata la storia della disciplina.

Uomo e natura (la specie umana, le teorie dell'evoluzione, la primatologia comparata, l'ecologia umana, la paleoantropologia, l'antropologia molecolare)

Società e politica

politica, la guerra, (la ricerca del potere e dell'autorità)

Antropologia economica (economia delle società tradizionali, antropologia dell'impresa)

Antropologia culturale e Antropologia dei simboli

Aspetti simbolici (arte e creatività, simboli gestuali, aspetti visuali, magia e credenze, filosofia e religione)

Usanze e rituali (giochi della crescita e sociali, parole e comunicazione, riti, costumi)

Corpo (antropologia medica, tecniche corporali)

Antropologia criminale teorizzata dal medico criminologo Cesare Lombroso

Cognizione e mente (educazione, percezione, categorizzazione, teorie della mente)

Modelli e classificazioni sociali (cultura, etnia, identità, ruoli, scambi culturali, reti sociali, gerarchia, generi sessuali)

Antropologia delle religioni (in prospettive storica e comparata, nella definizione di religione e negli aspetti magici e soprannaturali)

Sono inoltre strettamente collegate le discipline dell'etno-linguistica, che si occupa delle variazioni linguistiche delle diverse società umane, e l'archeologia e la paletnologia, che indagano le società del passato attraverso i resti materiali che esse hanno lasciato ("cultura materiale").

Considerazioni generali sull'antropologia

Data l'enorme varietà di fenomeni che ricadono nel campo di interesse di questa disciplina e in seguito ad evoluzioni storiche delle configurazioni e delle politiche accademiche, e non, relative ad essa, proliferano le direzioni di ricerca ed esiste, di conseguenza, una grande varietà di sottodiscipline istituzionalizzate in corsi e specializzazioni nelle università di tutto il mondo (per citarne solo alcune: antropologia visuale; antropologia dello stato; antropologia economica; antropologia amazzonica; antropologia dello sviluppo; antropologia delle organizzazioni, ecc.).

La grande quantità di sottodiscipline e campi di interesse che caratterizza attualmente l'antropologia culturale e sociale deve la sua esistenza principalmente alla crisi di due pilastri delle costruzioni teoriche di entrambe: gli stessi concetti di cultura e società. D'altra parte va pur tenuto presente che una qualsiasi società si esprime all'interno di una cultura e una cultura crea il proprio esoscheletro nella società.

Cenni storici

Se già gli antichi Egizi solevano distinguere le differenze tra i popoli, raffigurando i nemici catturati con un colore della pelle diverso, come ad esempio i libici dalla pelle chiara, ed evidenziando inoltre usanze e tratti fisici differenti, come la barba lunga degli stessi libici, bisognerà attendere gli studi dello storico e geografo greco Erodoto di Alicarnasso, per poter leggere una descrizione dei caratteri di varie popolazioni antiche (Etiopi, Greci, Egizi, Sciti), nella quale l'autore distinse tra i caratteri fisici e quelli etnografici.

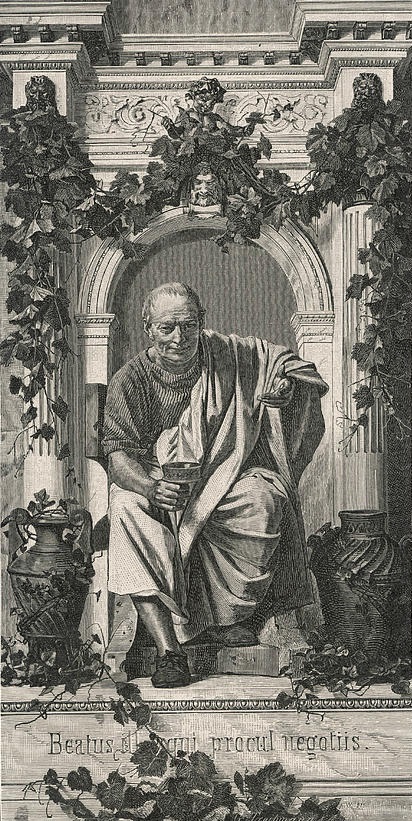

Uno dei primi precursori dell'antropologia, nell'antichità fu Aristotele, che si preoccupò di classificare il mondo zoologico, comprendente l'uomo animale ragionevole. Le conoscenze dei tipi umani si approfondirono grazie agli studi dei medici Ippocrate e Galeno ed ai racconti dei viaggiatori, da Marco Polo a Magellano.

Nel XVII secolo, in uno studio sulle Antille, il padre domenicano Jean-Baptiste Du Tertre descrisse in chiave antropologico-razziale gli abitanti di quelle isole. Nel Settecento Linneo istituì una catalogazione delle varietà umane imperniata sia sui caratteri fisici sia su quelli morali o etnologici e l'antropologia ottocentesca ricevette un grande sviluppo grazie alle ricerche fornite, qualche anno prima, da Buffon (1707-1788), basate sul concetto di razza umana e dalla teoria dell'adattamento ai vari ambienti naturali. Seguirono Lamarck (1744-1829), Blumenbach (1752-1840), con le sue norme descrittive del cranio, Paul Broca (1824-1880) e la craniometria, Manouvrier (1850-1927) con la focalizzazione dei rapporti tra morfologia e funzionalità.

In Italia si misero in evidenza, oltre al caposcuola Giustiniano Nicolucci (1819-1904), che nel 1857 scrisse il primo trattato italiano di antropologia ed etnologia, anche Paolo Mantegazza (1831-1910), fondatore della prima cattedra di antropologia nella penisola, a Firenze nel 1870, ed Enrico Morselli (1852-1929).

Fondamenti filosofici

Le tradizioni di pensiero moderno che possono essere definite come costituenti una antropologia filosofica, hanno i principali esponenti in Immanuel Kant, Johann Gottfried Herder, Ralph Waldo Emerson, Friedrich Nietzsche, Max Scheler, Arnold Gehlen e Helmuth Plessner.